T04 朝倉虎治郎氏 東京府会議員に初当選

T05 朝倉徳次郎氏 没 月日不明

T05 朝倉徳次郎氏 没 月日不明

当時、現アネックスの場所の隠居所に居住(「猿楽雑記」)

妻ナミ氏はM42に先立っている(同上)

|

| 「猿楽雑記」p.19 徳次郎氏隠居所 道路の勾配から、地蔵堂の前あたりから撮影したと思われる |

M42 地形図にそれらしい建物が見える

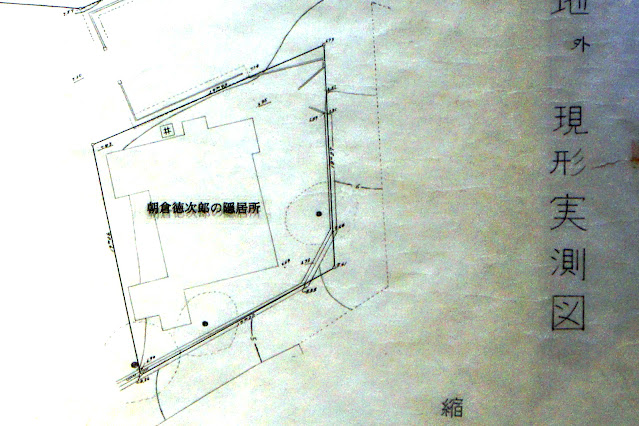

【追記】21/03/032019年11月9日~12月8日に開催された記念展覧会「HILLSIDE TERRACE 1969-2019 ―アーバンヴィレッジ代官山のすべて―」に、槙文彦氏によるヒルサイドテラスの計画・設計のために行われたと思われる昭和43年5月23日調査の「渋谷区猿楽町三七番地外 現形実測図」が展示されていた。

同図の右下(南東)隅に「朝倉徳次郎隠居所」が、この時期にまだ存在していたことがわかった。

都市整図社 火災保険特殊地図 上目黒1935年 No.13

|

| 右上が朝倉家住宅一帯 |

M42 虎治郎氏が徳次郎氏から朝倉精米所西の土地を購入

M41 虎治郎氏が売主不詳(推定徳次郎氏)から同東の土地を購入

虎治郎氏が家督を実質的に譲り受けたことになる

(「鈴木報告書」末尾)

虎治郎氏が家督を実質的に譲り受けたことになる

(「鈴木報告書」末尾)

旧くなった、あるいは、手狭になった、旧徳次郎氏本宅(現HST:A棟。上図では「共託社社屋」)に代えて、政治家としての事務所を兼ねた、家の新築を計画したと思われる。

T05年中に、どこまで進行したかは不明だが、せいぜい

・敷地の伐木

・敷地の造成

西側は、目黒川崖線の急傾斜地に盛土している

一定期間(理想的には10年といわれる)経過して地盤が

落ち着くまで建物は建てられない

落ち着くまで建物は建てられない

現に、不同沈下の兆候がある(「渋谷区報告書」)

・用材の手配

←製材された木材を購入するのなら不要な職方

用材(の多分一部)を、ほぼ原木を切り出した状態で入手したこ

とを示す

参照:http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Ivory/2387/Kikigaki/Oga.htm

おそらく、既成材では入手が難しいとおもわれる、「杉の

とを示す

参照:http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Ivory/2387/Kikigaki/Oga.htm

おそらく、既成材では入手が難しいとおもわれる、「杉の

間」の、杢目を現しにした部材を調達するのが主な目的だ

ったのではなかろうか

この場合、

木材から板や柱等に挽いた後、木を一定期間放置して乾燥

木材から板や柱等に挽いた後、木を一定期間放置して乾燥

させて状態でないと、後で狂いが生じる

T06 とくに手がかりなし

・敷地造成の継続

・木を乾燥のために寝かす

期間だったのではなかろうか

T07 6月に「本宅新築仕払控」記載開始(「猿楽雑記」口絵)

3行目 7月31? 石留 との記載

棟札 2行目の 石工 高田留吉 と思われる

←後述のように、4行目 材木運ちん 7行目 コヤガケ とあることから普請初期

→基礎の石(下図の赤矢印)の敷設が完了したので、いわゆる「材工共」で支

7行目 9月? コヤガケ 七人

4行目に 材木運ちん とあることから

大工が、木材同士の接合部(仕口・継手)などを細工(刻

み)するための、作業小屋の建築と思われる

∴このころから本格的な普請が始まったことになる

T08 3月18日 棟札

上棟(鳶職が、建物の躯体を組み上げ、最上部の棟木を載せる)時に

通常作られ、後に小屋裏(屋根裏)に納めるのが通例

続いて、

垂木、野地板を屋根に載せ

瓦を葺く

↑雨でも、建物内部の造作が支障なくできるように、真っ先に瓦を

葺くのがセオリー

通常の工程であれば、年末には竣工するはず

の装飾については9年ごろまで完成がずれ込んだ可能性が高い

0 件のコメント:

コメントを投稿